どうもyoakeです。

4月になり新社会人の方も、初めてのことばかりで大変ながらも仕事を覚えようと頑張っている時期かと思われます。

大変な分、お給料をもらえた時の嬉しさは大きいですよね。しかし、給与が思ったよりも銀行口座に振り込まれていない!

一体何が給与から引かれているの?と初めは、疑問に思う人も居ると思います。

今回は新社会人の方向けに給与明細の見方と、その内訳の説明をしていきたいと思います。

[adsense]

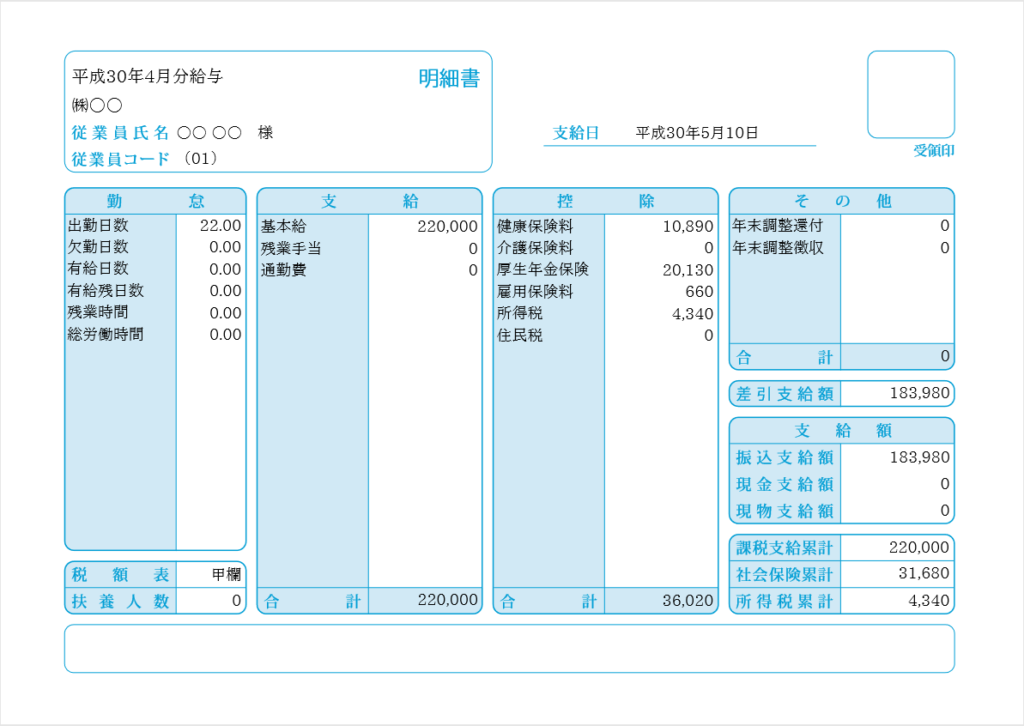

給与明細の見方を解説

給与明細は、会社によって様々です。

上記の様な給与明細書が基本的な書式です。

給与明細も紙で渡される会社や進んでいる所では電子化されペーパーレスな会社もあるかと思われます。

※ちなみに、こちらの給与明細は「やよいの給与明細オンライン」を利用して作った物になります。

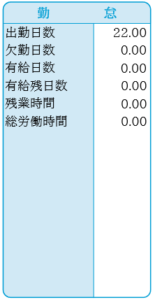

1.勤怠

勤怠状況が記録されています。

見ての通り、出勤日数や欠勤日数・有給日数や残業時間・総労働時間が記録されています。

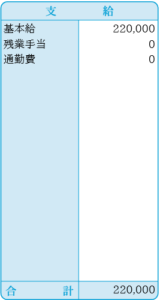

2.支給項目

こちらには、基本給・残業手当や通勤費の金額が記載されています。

給与項目も会社によって様々です。住宅手当や資格手当などの給与が加算される項目は、こちらの「支給項目」として給与明細に記載されます。

こちらの「支給項目」の合計を「総支給額」と言います。

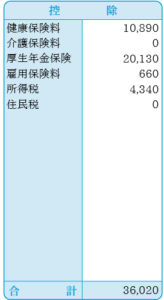

3.控除項目

こちらには、給与から引かれる「控除項目」が記載されています。

基本的には、税金関係です。会社でお弁当などを取っている場合には自己負担分として食事費などと言った項目で引かれる場合もあります。

引かれる項目の説明をしていきます。

社会保険料

①健康保険料

初任給を基礎に標準報酬月額が決められ金額が決定します。

健康保険料は、怪我や病気をしてしまった場合に、病院にかかった費用等の一部を負担してくれます。

②介護保険料

介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者が対象となります。

※新社会人の方は、給与から引かれませんが参考に

③厚生年金保険

健康保険料と同様に初任給を基礎に標準報酬月額が決められ金額が決定します。

厚生年金保険は、年金をもらうために支払ってます。この厚生年金保険には国民年金保険料も含まれており、年金をもらう時には国民年金保険の金額に厚生年金保険が上乗せされて受給される形となります。

④雇用保険料

雇用保険料は、毎月の給与総額に「雇用保険料率」を掛けて算出されます。

一般事業・農林水産・清酒製造事業・建設業によって料率が変わります。

失業された方や教育訓練を受けられる方に対して失業等給付をするための保険料になります。

所得税

給与に対する税金になります。

本来は、従業員が税務署に直接支払うのですが、会社が給与から差し引き代わりに納めています。このことを「源泉徴収」と言います。

こちらも給与の金額・扶養の状況によって金額が変わります。

住民税

前年の所得に対してかかる税金になります。

前年の所得がない新社会人の方は引かれない税金になります。しかし就職して2年目以降の6月からについては引かれる事となります。

※就職して一年目で辞めてしまった場合には、翌年にこちらの住民税が発生するので注意が必要です。

先ほどの「総支給額」から「控除項目」を差し引いた額を「手取り額」と言います。

この差し引いた金額が自分の通帳に振込みとなります。

4. その他(補足)

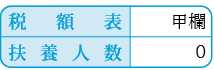

・税額表

こちらの税額表「甲欄」については、就職されてすぐに「扶養控除申告書」と言われる書類を記入されたかと思われます。

そちらが出ていれば、問題なく「甲欄」で所得税の金額が計算されます。

アルバイトの掛け持ちをされている方で、主ではなく「扶養控除申告書」を提出していない場合には「乙欄」として所得税の金額が計算されます。

「乙欄」の場合には、「甲欄」より高い所得税が源泉徴収されます。

・扶養人数

扶養の方がいる場合には、「扶養人数」に記載が載って来ます。

[adsense]

まとめ

以上が、給与明細の見方になります。会社によって給与体系等も様々ですが参考になればと思います。

初給料で、ご両親の方に何か今までの御礼を考えている方も多いのではないでしょうか?

新社会人の方は、環境が変わって大変かと思いますが、身体を壊さず無理をしないで下さい。

息抜きも大事にですよ(^^)/

それでは。